三角州と扇状地のちがい

中学受験の社会(地理分野)に出てくる三角州と扇状地の違いについてまとめました。

紛らわしい用語なので整理して覚えておきましょう。

三角州と扇状地のちがい

三角州と扇状地はどちらも河川によってつくられる土地のカタチのことです。

川下に向けて三角形に広がっていくところも同じだけに紛らわしいですよね。

三角州は川が途中で分かれて、いくつかの三角形の土地(中州)が出来ることもあります。

また、三角州と扇状地では水はけ(水もち)も違います。

- 三角州…水もちが良いので、水田に利用されることが多い

- 扇状地…水はけが良いので、果樹園に利用されることが多い

「水もちが良い」というのは、その土地に水が溜まりやすいということです。

土地の特徴により栽培される作物が違っていることがポイントです。

代表的な三角州と扇状地

試験対策としては代表的な三角州と扇状地も覚えておきましょう。

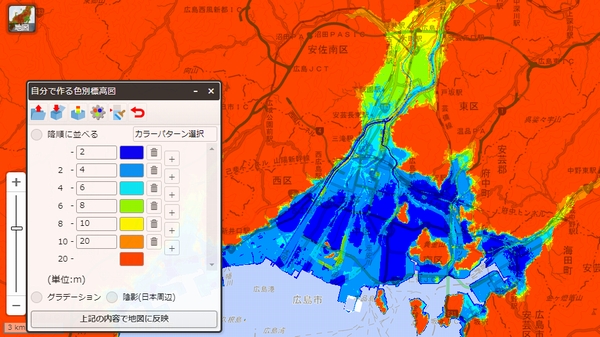

日本国内で有名な三角州の都市としては広島市があります。

太田川が瀬戸内海にそそいでいるところにできた三角州が広島市です。

広島市(三角州)

三角形の土地がいくつか見えますよね。

(地理院地図より)

同じ中国地方の萩市(山口県)も三角州として有名です。

こちらは阿武川が日本海にそそいでいるところにできた土地です。

また、海ではなく湖に注いでいるところにできた三角州もあります。

長瀬川が猪苗代湖にそそいでいるところ(天神浜)を覚えておきましょう。

標高差がわかる地図で三角州(広島周辺)をみると、次のようになります。

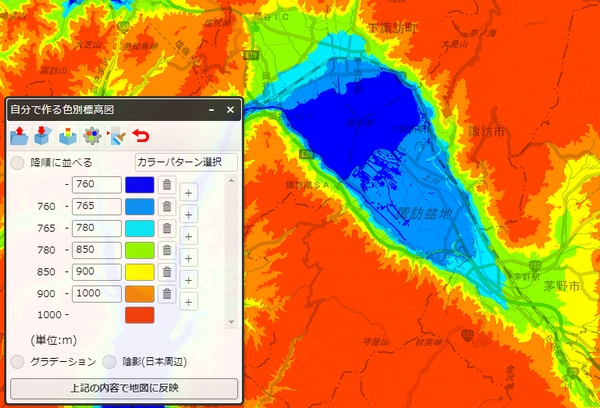

長野県の諏訪湖南も三角州として有名です(下記の写真)。

(長野県諏訪湖南「地理院地図より」)

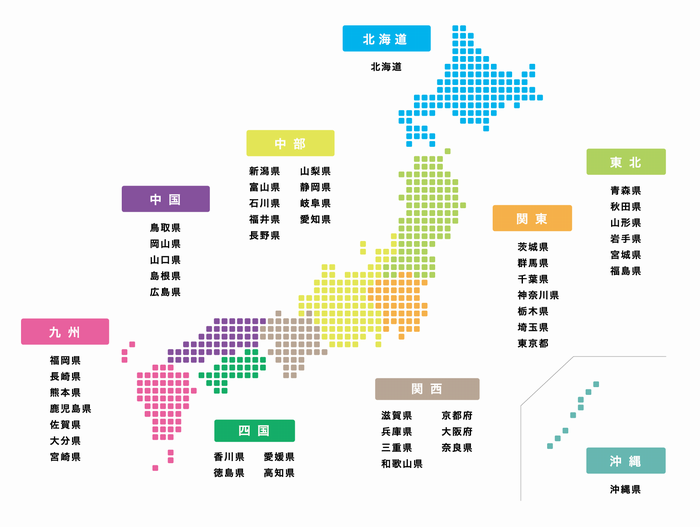

扇状地では甲府盆地、山形盆地などが有名

扇状地として覚えておきたいのは下記。

- 甲府盆地(山梨県)

- 山形盆地(山形県)

- 安曇野(長野県)

- 琵琶湖西岸(滋賀県)

- 道後平野(愛媛県)

- 黒部川扇状地(富山県)

甲府盆地の果樹栽培(モモ、ブドウ)は特に有名です。

| ぶどう | もも | |||

|---|---|---|---|---|

| 順位 | 都道府県名 | 割合(%) | 都道府県名 | 割合(%) |

| 1位 | 山梨県 | 27.1 | 山梨県 | 35.9 |

| 2位 | 長野県 | 19.2 | 福島県 | 25.2 |

| 3位 | 岡山県 | 10.1 | 長野県 | 11.0 |

| 4位 | 山形県 | 9.7 | 山形県 | 9.2 |

| 5位 | 福岡県 | 4.6 | 和歌山県 | 7.6 |

(データ出所:農林水産省「グラフと統計でみる農林水産業」)

扇状地は盆地にあることが多いのですが、海岸沿いにできている扇状地もあります。

富山県の黒部川扇状地が有名です。

黒部川扇状地(富山県)

(地理院地図より)

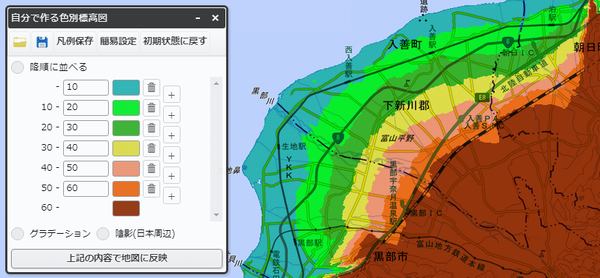

標高差がわかる地図を作成してみると、次のようになります。

段々と拡がっていく(低くなっていく)ようすがわかりますね。